フリーアドレスと固定席、どちらが適切?ハイブリッド型運用で最適解を探る

コラム

フリーアドレスの導入は柔軟な働き方を促進する一方で、完全移行への不安や課題もあります。特に社員の多様な働き方に対応するために、固定席を一部残す“ハイブリッド型運用”や“グループアドレス”が注目されています。本記事では、フリーアドレスと固定席の基本的な違いから、それぞれの利点、さらに効果的な運用方法について詳しく解説します。

フリーアドレスと固定席の基本的な違い

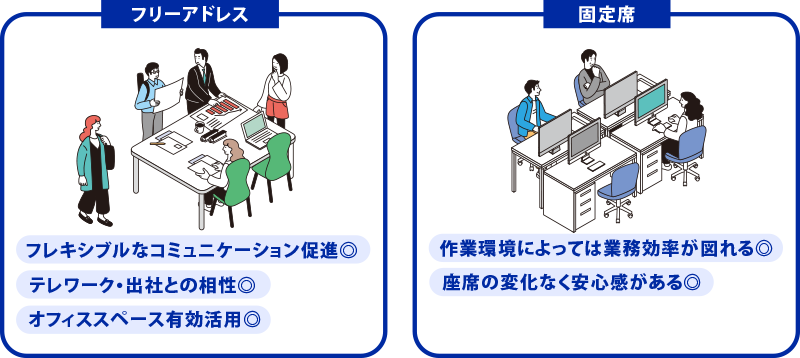

フリーアドレスは、社員が日々好きな場所に座って働ける制度で、オフィススペースを効率的に活用できる点が特徴です。一方、固定席は社員が専用のデスクを持つことで、安心感や業務効率の向上を図れます。

フリーアドレスの利点には、部署間の垣根を越えたコミュニケーションの促進や、テレワークと出社が混在する働き方に対応しやすい点が挙げられます。しかし、席が決まっていないことで「落ち着かない」という声が出ることもあります。一方、固定席では個々の作業環境を整えやすく、特に集中作業が多い社員にはメリットが大きいといえます。

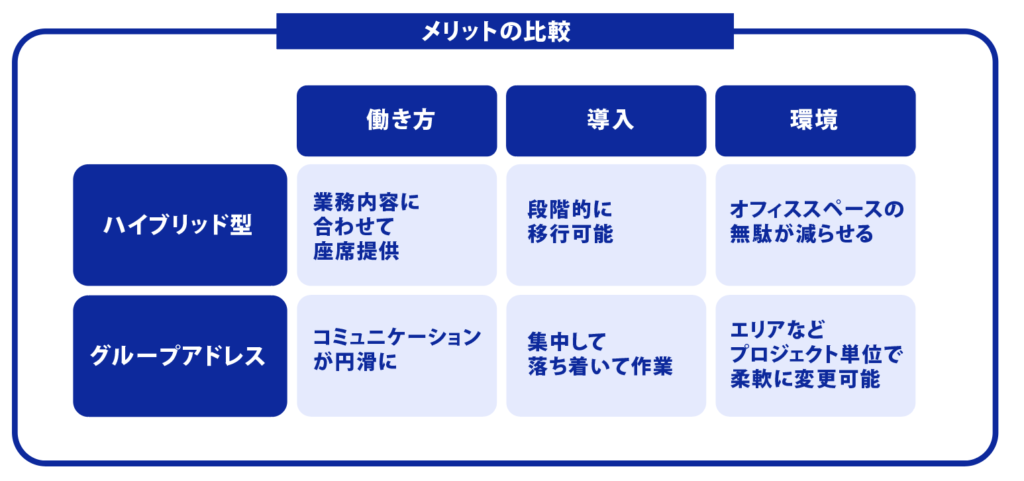

フリーアドレスと固定席を併用する「ハイブリッド型運用」「グループアドレス」それぞれのメリット

ハイブリッド型運用とは?

ハイブリッド型運用は、フリーアドレスと固定席を併用する方法です。社員の業務内容や働き方に応じて、どちらの席を利用するかを選べる仕組みが特徴です。たとえば、出張が多い営業部門の社員にはフリーアドレスを提供し、長時間デスクワークを行う社員には固定席を割り当てるといった柔軟な対応が可能です。

メリット

- 多様な働き方に対応できる: 社員の業務内容やライフスタイルに合わせて最適な座席環境を提供できます。

- 段階的な移行が可能: 完全なフリーアドレス導入に不安がある場合でも、固定席を一部残すことで移行期間中のトラブルを最小限に抑えられます。

- スペースの効率的な活用: 固定席とフリーアドレスの併用により、オフィススペースの無駄を削減できます。

グループアドレスとは?

グループアドレスは、社員をグループ単位で指定されたエリアや席を共有する方法です。プロジェクトチームや部署ごとに専用エリアを設け、フリーアドレスの柔軟性と固定席の一体感を兼ね備えています。

メリット

- チームの一体感を向上: グループ単位でまとまることで、プロジェクトにおけるコミュニケーションが円滑になります。

- 柔軟性を維持: 必要に応じてエリアを変更できるため、プロジェクト終了後も効率的にスペースを再配置できます。

- 集中力を維持: グループアドレス内で専用スペースを確保することで、フリーアドレスに比べて落ち着いて作業できる環境が提供されます。

フリーアドレスと固定席、併用に適した場面と配置方法

適した場面

ハイブリッド型運用やグループアドレスは、テレワークと出社が混在する働き方や、多様な業務内容を持つ企業に特に有効です。たとえば、出社頻度が低い社員にはフリーアドレスを推奨し、頻繁に出社する社員には固定席を提供することで、オフィススペースを効率的に活用できます。

配置方法

部署ごとにエリアを分ける“ゾーニング”を採用する方法があります。たとえば、固定席エリアを会計部門や人事部門に設定し、フリーアドレスエリアを営業部門やクリエイティブ部門に割り当てる形です。また、プロジェクト単位で特定の固定席を一定期間確保することで、チームの一体感を維持しながら柔軟に運用できます。

固定席を残すことで得られる3つのメリット

業務効率と集中力の向上

固定席では社員が自分の作業環境を整えやすく、頻繁に使用するツールや資料を常備できるため、業務効率が高まります。特に長時間のデスクワークが求められる職種で効果を発揮します。

長時間勤務が多い社員への安心感の提供

固定席があることで、社員にとってオフィスが“自分の場所”と感じられるようになり、業務への集中やモチベーションの維持に寄与します。

機密情報の取り扱いやセキュリティ面での安心感

固定席では機密書類や専用機材を一元管理できるため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられます。特に法務部門や経理部門など、重要なデータを扱う部門にとっては大きなメリットです。

フリーアドレスと固定席を併用した成功事例

事例1: 柔軟な運用で社員満足度を向上したIT企業

この企業では、全社員にフリーアドレスの環境を提供しつつ、専門職や管理職には固定席を割り当てました。例えば、エンジニアチームは集中力が求められるため、専用デスクを提供。一方、営業チームはフリーアドレスエリアを活用することで、他部署とのコミュニケーションを円滑にし、案件の進捗管理が効率化されました。これにより、業務効率と社員満足度の両立が実現しました。

事例2: 固定席の一部残存でスムーズな移行を実現した製造業

製造業では、設計部門や製品開発部門など、専門機材が必要な業務には固定席を残し、その他のバックオフィス業務にはフリーアドレスを導入しました。具体的には、製品サンプルや図面を扱う設計部門では、社員が固定席で安心して作業を進められる環境を整備。一方、出張が多い営業部門はフリーアドレスエリアを活用し、コスト削減とスペースの有効活用を実現しました。

事例3: 業務特性に合わせたゾーニングを成功させた広告代理店

広告代理店では、クリエイティブディレクターやデザイナーには集中作業が求められるため固定席を提供。コピーライターやプランナーにはフリーアドレスエリアを利用させ、チーム間での自由なアイデア交換が促進されました。また、プロジェクトごとに専用エリアを設け、必要に応じて固定席を一時的に確保する仕組みを採用。これにより、柔軟性と集中力を両立させた運用が可能になりました。

まとめ: フリーアドレスと固定席を賢く併用して理想の働き方を実現しよう

フリーアドレスと固定席を併用するハイブリッド型運用やグループアドレスは、社員の多様なニーズに応えつつ、オフィスの効率的な活用を可能にします。固定席の安心感とフリーアドレスの柔軟性を組み合わせることで、社員の働きやすさと業務効率を向上させることができます。本記事を参考に、自社に合った最適な運用方法を設計してください。